Ende der Sklaverei in Rumänien vor 160 Jahren

(AKG)

Damian Draghici

Dabei ist der stattliche 45-jährige Rom alles andere als ein Versager: Draghici ist eine der rumänischen Jazz-Volksmusiklegenden mit einer filmreifen Lebensgeschichte: Geboren in einer bitterarmen Familie floh er als Jugendlicher kurz vor dem Fall des Kommunismus aus Rumänien, spielte auf den Straßen von Athen auf der Panflöte, kam später auf das renommierte Berklee Music College in Boston (USA), musizierte mit Jazzgrößen aus aller Welt, darunter Joe Cocker.

romareact.org

Jetzt sitzt er für sein Heimatland Rumänien im EU-Parlament, als Vertreter der sozialdemokratischen Splitterpartei UNPR.

Manchmal diskriminieren wir uns selbst

Draghici sieht sein Volk auch in einem selbst mitgebauten Seelengefängnis blockiert. "Als Kind hat mir meine eigene Familie immer gesagt: Du bist ein „Zigeuner", du bist dumm, hässlich, du wirst es nie zu etwas bringen. Manchmal diskriminieren wir uns selbst“, sagte er vor Kurzem dem Portal „adevarulonline.ro“.

Archiv

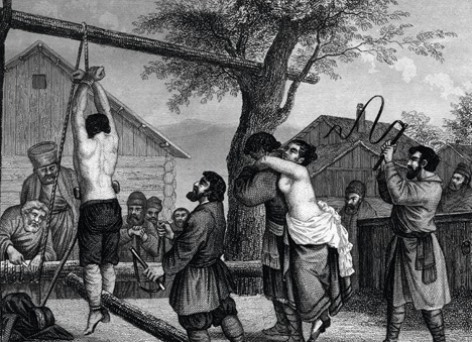

Züchtigungen Russland, 19. Jahrhundert)

Zehn Goldmünzen „pro Individuum“

Am 20. Februar 1856 unterzeichnete Fürst Barbu Stirbey, Herrscher des damaligen Fürstentums Walachei, das Dekret zur Befreiung der Roma. Zehn Goldmünzen „pro Individuum“ waren als „Entschädigung“ vom Staat für die Sklavenhalter vorgesehen - der damalige Preis für etwa fünf Pferde. Damit wurde die Sklaverei auf rumänischem Boden offiziell endgültig abgeschafft, nachdem dieser Akt im benachbarten Fürstentum Moldau bereits 1855 vollzogen worden war. All dies geschah auf Druck des Habsburgerreichs, das die Roma schon 1786 befreit hatte.

AFP/DANIEL MIHAILESCU

Die tägliche Not auf der Müllkippe

Stigmatisierung durch Verleugnung

Gut eineinhalb Jahrhunderte nach der Befreiung leben die meisten Roma in Rumänien, wie auch in den balkanischen Nachbarländern in bitterer Armut - die durch Stigmatisierung und Ausgrenzung immer weiter gefördert wird. Armut führt häufig zu frühem Schulabbruch, was wiederum das Elend von einer Generation zur anderen trägt. Ambitiöse EU-Programme und Initiativen von privaten Stiftungen haben die Situation nicht grundlegend geändert.

Die allermeisten versuchen ihrer Stigmatisierung durch Verleugnung ihrer Ethnie zu entfliehen. Nur rund 600.000 rumänische Staatsbürger erklärten sich bei der letzten Volkszählung zu Roma. Nach Schätzungen von Roma-Organisationen dürfte ihre reale Zahl aber mehr als doppelt so hoch sein.

Damian Draghici

Damian Draghici startet das Projekt Romy Gipsy Stil

Die Rumänen selbst haben ein ambivalentes Verhältnis zu den Roma. Verachtung und Abschottung mischt sich mit Faszination für die vielen talentierten Roma-Musiker. Sie gelten als unabdingbares „Salz und Pfeffer“ im rumänischen Folklore-Sound. Gar nicht gut findet das der Roma-Aktivist und langjährige Kulturfunktionär Vasile Ionescu. Wenn der Musiker Draghici, wie vor Jahren geschehen, seine Kollegen im EU-Parlament mit einem Konzert erfreue, sei dies eher kontraproduktiv, sagt er. Der Aufbau eigener funktionierender Roma-Institutionen sei ausgeblieben, denn „wir verlieren viel Zeit mit der Exotik“.